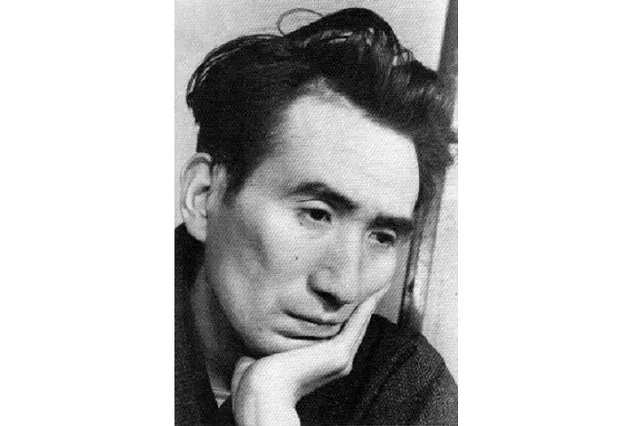

葉桜と魔笛(太宰治)のあらすじ

葉桜と魔笛は1939年に発表された太宰治の短編小説です。 太宰が精神的に安定していた頃に書かれた作品で、一種の生々しさはありますが、やさしくきれいな物語です。

余命いくばくもない病弱の妹には、秘密の文通相手がいました。 その相手は実は…

病身の妹

「桜が散り葉桜になると思い出します」と老婦人は語ります。

今から三十五年前、母は子供の時分に他界しましたが父はまだ生きており、父と私と妹の三人はお寺の離れに間借りして住んでいました。 妹は私に似ず大変美しい娘でしたが、体が弱く十八で死にました。これはその頃のお話です。

妹は腎臓結核により百日もたないと医者に言われ、どうにも手の施しようがない状態でした。 その百日が近くなると妹は終日寝たきりでしたが、まだ元気で歌ったり冗談を言ったりしていました。これがもう少しで死ぬことを想うと胸が一杯になって気が狂いそうでした。

五月の半ばのあの日を私は忘れません。 その頃の妹はやせ衰えて自分でも薄々長くないことに気付いていた様子で、以前のように私に甘えることはなくなりました。 私はそれがまた一層辛かったです。

M・Tからの手紙

ある日妹の枕元に手紙が来ており、妹はこの手紙がいつ来たのか聞いてきます。 私の顔から血の気がなくなりましたが、気を取り直して「妹が眠っている間に枕元に置いておいた」と言うと、妹は笑って「知らない人からの手紙だ」と言います。

私は手紙の差出人の男M・Tのことを知っていました。 直接会ったことはありませんが、数日前に妹のタンスをそっと整理した折に手紙が隠されているのを見つけ、いけないことでしたが中を見てしまったのです。

用心深いM・Tは手紙の差出人に妹の友人たちの名を使っていたため、妹が男と文通しているなどとは夢にも気付きませんでした。 M・Tは街の歌人で、妹とは深い関係にあったようです。

しかし妹の病気を知ると妹のことを捨てて、それ以来は手紙を寄こさなくなったようでした。 私は自分が黙っていれば妹は綺麗な少女のまま死んで行けると、手紙を焼いて胸の中にしまいこみました。

「姉さん、読んでごらんなさい。なんのことやら、あたしには、ちっともわからない。」と妹は言いますが、読むまでもなく私はこの手紙の内容を知っています。 しかし私は何食わぬ顔で読まなければなりません。

手紙には「私が手紙を出さなかったのは自分の自信のなさによるものであり、妹への愛は変わっていません。 これから毎日庭先で口笛を吹き、明日の晩は庭先で軍艦マーチの口笛を吹きます。いつか結婚しましょう」と書かれていました。

私は妹が死ぬまで、M・Tを装って手紙を書いて口笛を吹こうと思っていました。

魔笛

「ありがとう、姉さん、これ、姉さんが書いたのね。」 私はあまりの恥ずかしさにいても立ってもいられなくなりました。

妹は「手紙は全て自分が書いて投函したものだ」と言います。 病気になってから青春の大事さが分かり、寂しさを紛らわせるために自分宛ての手紙を書いていたのだそうです。

妹は「恋人どころか男と話したこともない、このまま死ぬなんて嫌だ嫌だ」と言います。 私は色々な感情で胸が一杯になり、妹をそっと抱いて泣きました。

その時庭先から、幽かに軍艦マーチの口笛が聞こえて来たのです。 私たちは強く抱き合ったまま軍艦マーチに耳を澄ませていました。

妹はそれから三日後に医者も驚くほど安らかに死に、私は何もかも神様の思し召しと信じていました。

今は歳を取って信心が薄れ、あの口笛は厳酷な父の一世一代の狂言ではなかったかと疑うこともあります。 父が存命であれば問いただすこともできますが……いえ、やはり神様のお恵みでしょう。 どうも歳を取ると信心が薄まっていけません。

感想

この物語で気になるのは、やはり軍艦マーチの口笛が誰のものだったかでしょうか。 まあ消去法で父親しかいないのですが。

父親は妹が自分に手紙を送っていたことも、姉がM・Tとなって出した手紙のことも知っていたことになります。 もしかすると全てを知っていたのかもしれません。

しかしまあ、きっと神様の思し召しだったのでしょうね。 世の中にはそう思っておいた方が良いこともきっとあるのです。